私たちの惑星の70%を覆う海。その深い青の世界には、地球の気候システムを支える壮大な物語が隠されています。海流の循環、水温の変化、生命を育む酸素の分布──これらすべてが、私たちの日常生活と密接につながっているのです。

しかし、これまで海洋の内部を理解することは、限られた研究者だけの特権でした。高価な観測機器と専門的な知識が必要だったからです。そんな状況を変えたのが、世界中の海を泳ぐ4,000台の小さな探検家「Argoフロート」と、そのデータを誰でも探索できるプラットフォーム「OceanGraph」です。

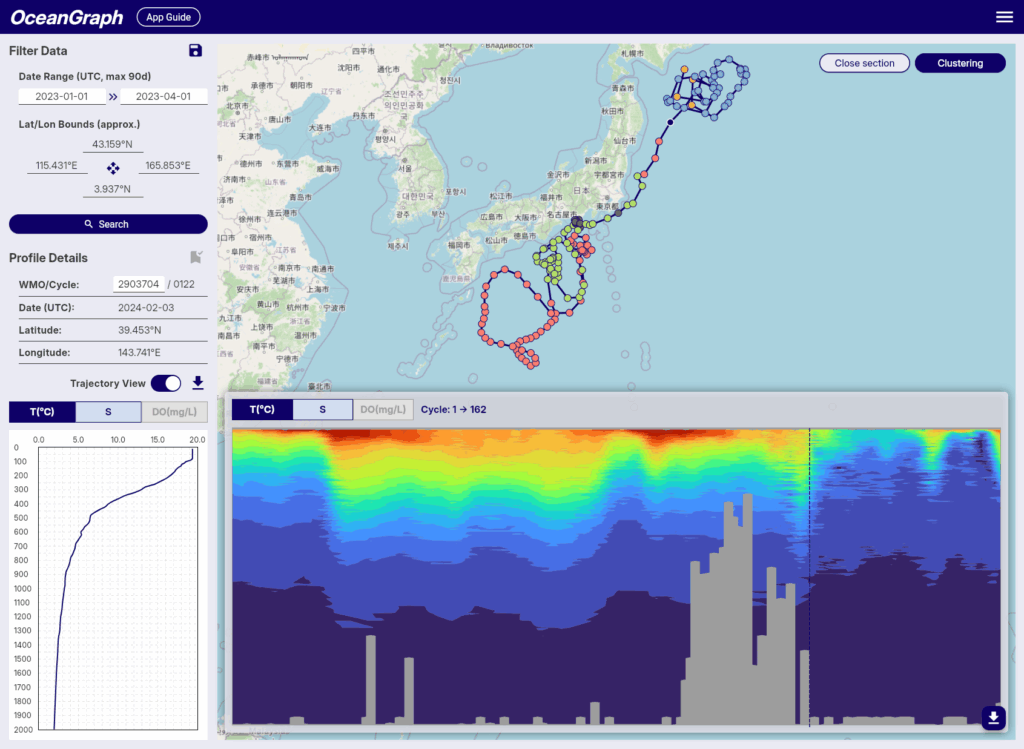

OceanGraphは、最先端の海洋観測データを直感的に可視化し、専門家から学生、海洋愛好家まで、あらゆる人が海洋研究者のような視点で海を探検できるツールです。クリックひとつで世界中の海域にアクセスし、リアルタイムの海洋データから新しい発見を見つけることができます。

本記事では、OceanGraphがどのようにして海洋科学の民主化を実現し、私たちの海洋理解を革新しているのかをご紹介します。

目次

- はじめに:私たちの知らない海の物語

- 海の中を「見える化」する革新技術

- OceanGraphで体験する海洋探検の旅

- 身近な暮らしと海のつながり

- 教育現場が変わる:次世代の海洋リテラシー

- 研究者から市民まで:みんなで創る海洋理解

- 未来の海を守るために今できること

- まとめ:あなたも海の探検家になろう

1. はじめに:私たちの知らない海の物語

地球の表面の約70%を覆う海。私たちは海に囲まれて暮らしているにも関わらず、その深い世界については驚くほど知らないことが多いのが現実です。

海の深さは平均約3,800メートル。その深淵には、私たちの想像を超える壮大な物語が隠されています。海流は地球を巡り、気候を調節し、生態系を支えています。水温や塩分の微細な変化が、遠く離れた大陸の天候を左右することもあります。

しかし、これまで海の内部を調べることは、限られた研究者だけができる特別なことでした。深海調査船や観測機器は高価で、データの収集と分析には専門的な知識が必要だったからです。

そんな状況が今、大きく変わろうとしています。最新の海洋観測技術とデジタル技術の融合により、誰もが海洋研究者のような視点で海を探検できる時代が到来したのです。

2. 海の中を「見える化」する革新技術

現在、世界の海には約4,000台の小さな探検家たちが活動しています。それがArgoフロートと呼ばれる自動観測装置です。

Argoフロートは海面から深度2,000メートルまでを10日間かけて上下に移動しながら、水温、塩分、そして溶存酸素濃度などを測定します。浮上した際に人工衛星を通じてデータを送信し、再び深海へと潜っていくのです。

この技術革新により、これまで点でしか知ることができなかった海洋の状態を、面として、そして時間の流れとして捉えることが可能になりました。太平洋の深層水の動き、大西洋の海流の変化、インド洋の水塊の特性など、地球規模の海洋現象をリアルタイムで観測できるようになったのです。

そして何より重要なのは、これらの貴重なデータが世界中で共有され、誰でもアクセスできるオープンデータとして提供されていることです。かつては一部の研究機関だけが持っていた海洋の情報が、今では地球上のあらゆる場所から利用できるのです。

3. OceanGraphで体験する海洋探検の旅

「海洋データは公開されているけれど、専門的すぎて理解するのが難しい」──そんな声に応えて生まれたのがOceanGraphです。

OceanGraphを開くと、まるで地球を手の中に持っているような感覚を味わえます。世界地図上にちりばめられた点の一つ一つが、実際に海を漂いながらデータを収集しているArgoフロートです。気になる海域を表示するだけで、その場所の海洋データを詳しく見ることができます。

日本近海の黒潮を調べたり、赤道付近の海水温の変化を追跡したり。まるでバーチャルな潜水艦に乗って、世界中の海を探検しているような体験ができるのです。

特に面白いのは、時系列データの可視化機能です。同じフロートの海洋データを時間軸で並べて表示することで、季節による変化や長期的なトレンドを一目で理解できます。夏から冬にかけて海水温がどのように変化するのか、台風が通過した後に海中でどのような変化が起きるのか──こうした海の状態を、まるで実際に観測しているかのように楽しむことができます。

また、水温・塩分・溶存酸素濃度の3つのパラメータを組み合わせることで、その海域の「個性」を読み取ることも可能です。同じ緯度でも太平洋と大西洋では水の性質が大きく異なることや、深海にはそれぞれ独特な水塊が存在することなど、海の多様性を実感できるでしょう。

OceanGraphはブラウザで今すぐ試せます!

難しいインストールや設定は一切不要。以下のリンクから海の中を“のぞいて”みましょう。

👉 https://oceangraph.io

4. 身近な暮らしと海のつながり

海洋データを眺めていると、私たちの日常生活と海との深いつながりが見えてきます。

例えば、夏の猛暑。これは単に気温が高いだけでなく、海水温の上昇と密接に関係しています。OceanGraphで日本周辺の海水温データを見ると、猛暑日が続く年は海水温も平年より高くなっていることが分かります。海は大気の熱を吸収し、放出することで気候を調節しているのです。

台風の強さも海水温に大きく左右されます。台風は海面から水蒸気を吸い上げてエネルギーを得るため、海水温が高いほど強力になります。近年、台風の大型化が問題になっていますが、その背景には海水温の上昇があることがOceanGraphのデータからも確認できます。

魚の回遊パターンも海洋環境と深く関係しています。サンマやサケなどの回遊魚は、水温や海流の変化に敏感に反応します。漁業関係者の方にも、OceanGraphのようなツールは有用なものとなるでしょう。

こうして見ると、海は私たちから遠く離れた別世界ではなく、私たちの生活に直接影響を与える身近な存在であることが分かります。天気予報を見るように海洋データを確認することで、より豊かで持続可能な生活を送ることができるかもしれません。

5. 教育現場が変わる:次世代の海洋リテラシー

教育現場でも、OceanGraphのような海洋データ可視化ツールが大きな変化をもたらしています。

従来の海洋学習は、教科書の図や写真を見ながら行われることが一般的でした。しかし、OceanGraphを使えば、生徒たちは本物の海洋データを使って、自分たちの手で海を探検することができます。

例えば中学校では、理科の授業でOceanGraphを使った探究学習を行うことができます。生徒たちは日本周辺の海域を調べ、季節による水温変化を分析し、その原因を考察したりすることでしょう。「なぜ太平洋側と日本海側で水温の変化パターンが違うのか?」「黒潮と親潮が混ざる場所では何が起きているのか?」──こうした疑問を実際のデータを見ながら議論することで、生徒たちの科学的思考力が大きく向上することが期待できます。

大学では、専門的な解析ソフトウェアを使わなくても、ブラウザ上で高度な海洋データ分析ができることで、より多くの学生が海洋研究の面白さに触れられるようになります。

STEAM教育(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)の観点からも、海洋データ分析は理想的な教材です。科学的な観察、技術的なデータ処理、数学的な分析、そしてどのように海洋を表現するかという芸術的な観点まで、幅広いスキルを統合的に学ぶことができるからです。

6. 研究者から市民まで:みんなで創る海洋理解

OceanGraphの最も革新的な側面は、専門的な海洋研究の世界と一般市民の間の壁を取り払ったことです。

プロの海洋研究者が使用するのと同じArgoデータを、特別な知識やソフトウェアなしに誰でも分析できるようになりました。これにより、「市民科学」と呼ばれる新しい研究スタイルが生まれています。

例えば、退職後に海洋観測に興味を持った元エンジニアの方が、OceanGraphを使ってある海域の長期変化を独自に分析し、その結果を地域の環境保護活動に活用するようなことが可能です。また、中高生が夏休みの自由研究で海洋データを用いた分析を行うというようなケースも出てくるでしょう。

研究者にとっても、OceanGraphは新しい発見のきっかけを提供します。従来は論文や学会でしか知ることができなかった他地域の海洋データを手軽に比較できることで、思わぬ関連性や新しい仮説を発見することがあります。

さらに、ユーザからのフィードバックが新機能の開発につながることも多々あります。「この海域のデータをもっと詳しく見たい」「こんな分析ができるといいのに」──こうした声が、OceanGraphの継続的な改善を支えています。

専門家と非専門家が同じプラットフォームで海洋データを探求することで、多様な視点から海洋への理解が深まっています。これは、一人一人の好奇心が集まって大きな科学の発展につながる、新しい知識創造のモデルと言えるでしょう。

7. 未来の海を守るために今できること

海洋データの可視化は、単なる科学的興味を満たすだけでなく、地球環境保護の重要なツールでもあります。

気候変動の影響は、海洋データに明確に現れています。世界各地の海水温上昇、海洋酸性化の進行、極地の海氷減少──これらの変化をOceanGraphで実際に確認することで、気候変動が遠い将来の話ではなく、今まさに進行している現実であることを実感できます。

また、海洋データの理解は、私たち一人一人の環境意識を高める効果もあります。数値やグラフとして海の変化を「見る」ことで、環境問題が身近で切実な問題として感じられるようになります。その結果、日常生活での省エネルギーや持続可能な消費行動への動機が高まります。

教育現場では、海洋データを使った環境学習を行うことができます。生徒たちが自分の住む地域の海の変化を調べ、その原因や対策を考える授業は、環境への関心と責任感を育むのに非常に効果的でしょう。

8. まとめ:あなたも海の探検家になろう

海は地球最後のフロンティアと言われます。しかし、もはやそれは一部の専門家だけが探検できる世界ではありません。OceanGraphのようなツールにより、誰もが海洋研究者のような視点で海を探求し、新しい発見をすることができる時代になったのです。

今この瞬間も、世界の海ではArgoフロートが静かに観測を続け、貴重なデータを蓄積しています。そのデータは、あなたが海を理解し、地球の未来を考えるための重要な情報源となります。

海を知ることは、地球を知ること。そして地球を知ることは、私たち自身の未来を考えることにつながります。あなたもOceanGraphを使って、海の探検を始めてみませんか?きっとそこには、想像もしなかった海の世界が広がっているはずです。

一人一人の好奇心と探求心が集まれば、海洋科学の発展と地球環境の保護に大きく貢献できます。海を通じて地球と対話する──そんな新しい時代の扉が、今あなたの前に開かれています。

OceanGraphはブラウザで今すぐ試せます!

難しいインストールや設定は一切不要。以下のリンクから海の中を“のぞいて”みましょう。

👉 https://oceangraph.io