1. はじめに

日本は、国土の約12倍の海を持つ海洋国家です。気候を整え、食を支え、文化を育んできた”母なる海”。しかし、その圧倒的な存在を日常の中で「科学として」感じ取る機会は、驚くほど少ないのが現実です。

教科書の中では、海は断片的な知識としてしか登場しません。地理で「黒潮」を学び、理科で「塩分」を学びながらも、それが私たちの暮らしや未来にどうつながっているのか──そこまで踏み込む機会は、ほとんどありません。

一方で、日本の海洋研究は世界最高水準にあります。JAMSTEC、気象庁、大学・研究機関が積み重ねてきた観測と解析は、すでに地球規模の気候理解を支える”知の基盤”となっています。

その知は、確かに社会へと届いています。報道、研究成果、教育活動などを通して、誰もがその存在を知ることはできます。しかし、それを自分の目で”体験し、理解する機会“は、まだ十分ではありません。海洋研究の知見は身近にありながら、日常の中ではまだ「遠い知」として存在しています。

OceanGraphは、その距離を再設計するプロジェクトです。データとテクノロジーを通して「海を学ぶ力」を社会の基盤に変える。それが、私たちの挑戦です。

2. データが描く”見えない海”

海は一見穏やかでも、その内部では絶えず変化が起きています。水温、塩分、溶存酸素、密度──これらの微妙なバランスが、気候をつくり、生命を支え、地球のエネルギーを循環させています。

かつてこの「見えない海の内部」を観測することは、一部の研究船だけの領域でした。しかし、2000年代に誕生したArgoフロートが、その常識を塗り替えました。

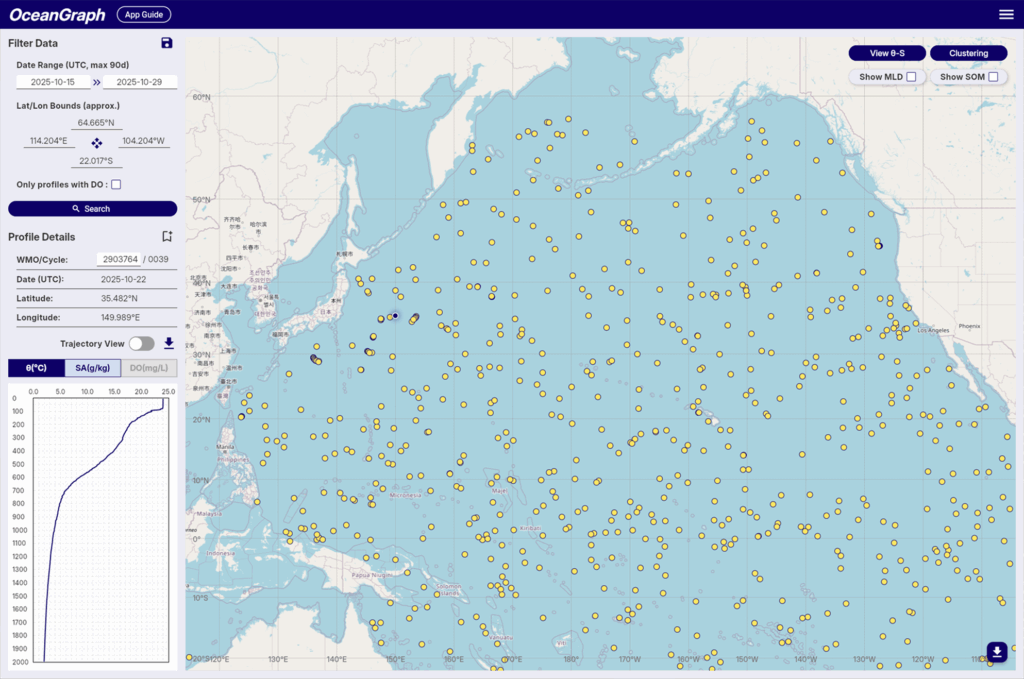

小型で自律的な観測機が、世界中の海を自由に漂い、数千メートルの深海から海面までを何度も往復しながら観測を続けています。この20年で蓄積された観測データは200万件を超え、「地球の鼓動」をリアルタイムで記録するネットワークとなりました。

OceanGraphは、そのArgoデータを誰もが理解できる形に変換します。単なる可視化ではなく、データの背後にある”海の物語”を描き出す。それは研究者だけでなく、学生や教育者、さらには海と関わるすべての人に開かれた体験です。

「見えない海を、見える学びに。」

OceanGraphの原点にあるのは、このシンプルな想いです。

3. 現状の課題

日本の教育は、確かに知識を伝える力を持っています。しかし、「リアルなデータを通じて考える学び」には、まだ大きな壁があります。

海洋分野も例外ではありません。理科では生物としての海を扱い、地理では海流を扱う。けれども、海そのものを一つのダイナミックなシステムとして捉える教育は、ほとんど存在しません。

同時に、研究現場には膨大な観測データと知見が蓄積されています。しかし、それは論文形式に留まり、教育現場には届きにくい。”オープン”であっても、“実際に触れて理解する”仕組みがまだ整っていません。

このギャップを解消し、知を社会に循環させるには、単なるデータプラットフォームでは不十分です。必要なのは、学びの行動を変える”体験設計”です。

OceanGraphは、科学の世界と教育現場の中間点に立ち、「知を届けるUX」を再発明することで、誰もが海をデータから理解し、自ら考えるための環境を提供します。

4. OceanGraphの価値

OceanGraphは、世界の海洋観測データを人々の”思考の材料”に変える、インタラクティブ・データ・プラットフォームです。

私たちが目指すのは、「科学を翻訳する」ことではなく、科学を体験として再設計することです。このプラットフォームを通じて3つの価値を社会に届けます。

1. Experience(体験)

海を”知識”ではなく”体験”として学ぶ。フロートの軌跡を追いながら、水温・塩分・溶存酸素の変化を可視化する。それは単なるデータ閲覧ではなく、”海の呼吸”を感じる探究です。

2. Integration(統合)

物理・化学・地理・情報──教科の枠を超えて学ぶ。海洋データを中心に、さまざまな学問がつながり始めます。教育のDXとは、デジタル化ではなく、学びの境界を越えることだと私たちは考えます。

3. Connection(接続)

研究と教育、そして市民社会をつなぐ。OceanGraphは研究成果を「教材」に変え、学びの現場をアップデートします。APIやオープンデータ連携によって、知が流通するエコシステムを実現します。

私たちは、データを単なる科学情報としてではなく、社会の思考を変える“共通言語”として扱います。それがOceanGraphの哲学です。

5. ビジョン

私たちが見据える未来は、「海を学ぶこと」が教育の枠を越えて、社会そのものの力になる世界です。

子どもたちがArgoデータを使って気候変動を探る。学生が地域の海のデータを解析し、地元の漁業や防災に還元する。教師が最新の海洋情報を授業に取り入れ、世界の変化を実感として伝える。研究者が教育現場と連携し、科学の知を社会に開く。

その循環が広がれば、海は”研究対象”ではなく、”社会のパートナー”になります。

OceanGraphは、そうした未来をデザインするためのインフラです。海を理解する力が、未来を設計する力になる。私たちは、教育と科学の交点から、新しい海洋国家の姿を描いていきます。

こうした未来を実現するために、私たちは教育・研究・行政・産業の境界を越える協働を進めます。教育現場とは教材化と探究学習の共創を、研究機関とは観測データの公開・解析環境の整備を、自治体や企業とは地域の海洋課題へのデータ応用を推進します。それぞれの連携が循環し、学び・科学・社会を結ぶ「知のインフラ」としてOceanGraphは成長していきます。

6. おわりに

海は今も、私たちに問いを投げかけています。気候変動、資源、エネルギー、食──すべては”海をどう理解するか”にかかっています。

OceanGraphは、その問いに向き合うための羅針盤です。研究者の知を社会に開き、教育の力で未来を描きます。

海を学ぶことが、次の時代を動かす力になる。